○柴田町国民健康保険規則

平成18年9月29日

規則第36号

柴田町国民健康保険条例施行規則(平成4年柴田町規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)及び柴田町国民健康保険条例(昭和31年柴田町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令6規則16・一部改正)

(所掌事項)

第2条 柴田町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金に関する事項

(2) 国民健康保険税に関する事項

(3) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(平30規則18・一部改正)

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 会長に事故があるときは、会長職務代理者が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平25規則20・一部改正)

(会議録)

第5条 議長は、会議録を作成し、議長の指名した委員とともに署名しなければならない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、国民健康保険事務の担当課において処理する。

(資格確認書の更新)

第8条 資格確認書の更新は、毎年8月1日に行う。ただし、特別の事情があるものについては、当該資格確認書の更新時期を変更することができる。

(平30規則18・令6規則16・一部改正)

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(令5規則7・一部改正)

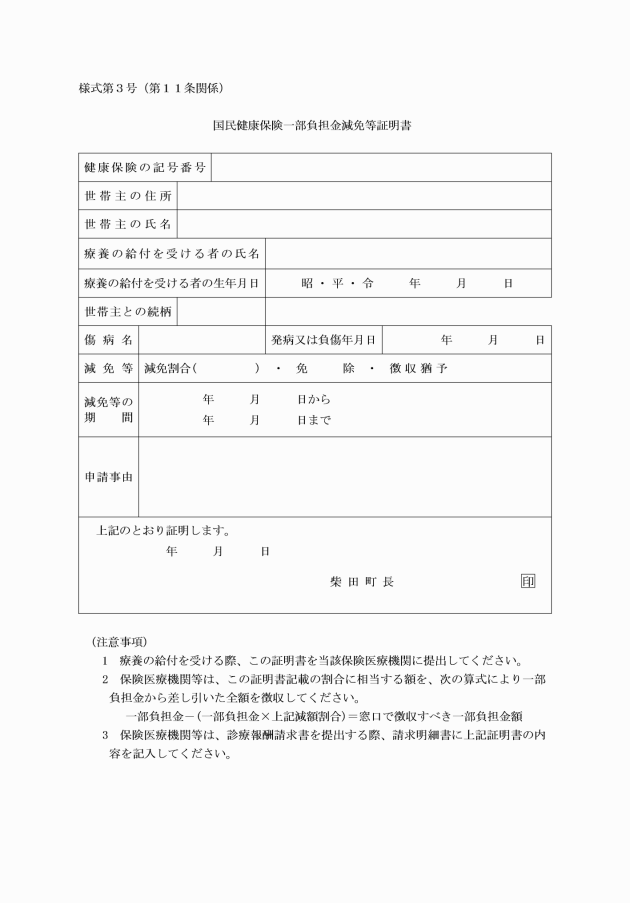

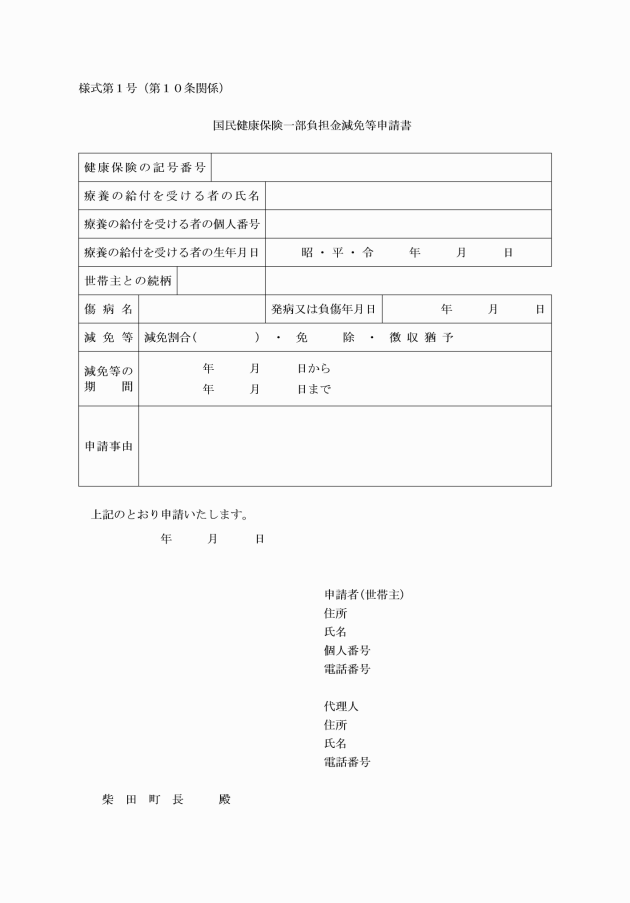

(一部負担金の減免等の申請)

第10条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免等を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)に減免等の理由を証明する次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 被災証明書、罹災証明書、離職証明書、盗難証明書その他の被災状況の確認できる書類

(2) 給与証明書等収入状況の確認できる書類

(3) その他申請事由を証明する書類

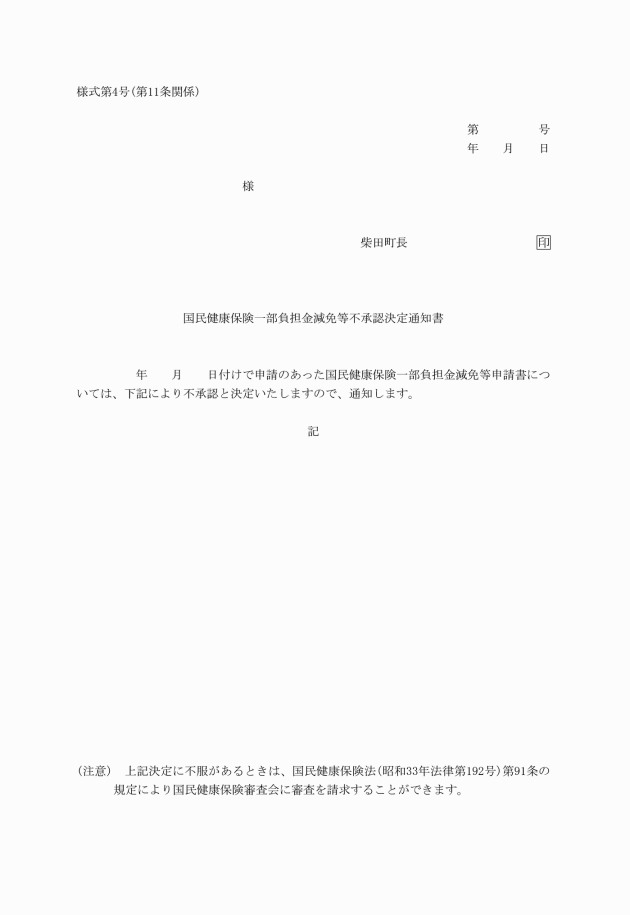

2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、速やかに国民健康保険一部負担金減免等不承認決定通知書(様式第4号)を当該世帯主に交付するものとする。

(一部負担金の手続等)

第12条 前条第1項の規定による交付を受けた者(以下「減免等対象者」という。)が療養の給付を受けようとするときは、保険医療機関又は保険薬局に個人番号カード又は資格確認書及び国民健康保険一部負担金減免等証明書を提示して療養の給付を受けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2 保険医療機関又は保険薬局は、減免等対象者に療養を行った場合は、その者より徴収すべきであった一部負担金に相当する額を診療報酬明細書に記し、国民健康保険一部負担金減免等証明書の写しを添えて町に請求する。

3 町は、前項の請求を受けたときは、減免等対象者に代わって、その一部負担金に相当する金額を審査を経た後に支払うものとする。

4 減免等対象者は、減免等の事由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。

(令6規則16・一部改正)

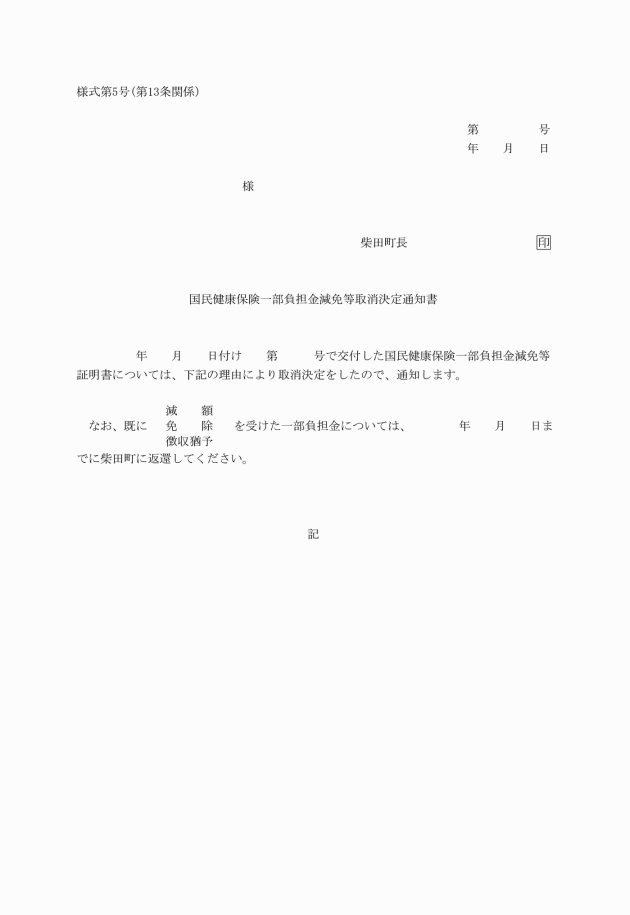

(一部負担金の減免等の取消し)

第13条 町長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から一時に徴収するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(柴田町国民健康保険運営協議会規則の廃止)

2 柴田町国民健康保険運営協議会規則(昭和50年柴田町規則第2号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の適用期間)

3 柴田町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年柴田町条例第19号)附則の規定による傷病手当金の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令2規則18・追加、令2規則22・令2規則29・令3規則6・令3規則10・令3規則12・令3規則16・令4規則9・令4規則13・令4規則18・令4規則26・令5規則4・一部改正)

附則(平成20年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年規則第37号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附則(平成25年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年規則第23号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成30年規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の2の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

附則(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

附則(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第16号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第9条関係)

(令6規則16・一部改正)

1 一部負担金の減免に該当する場合

区分 | 減免の基準 | 減免割合等 | 申請期間 | 適要 |

第9条第1号に該当する場合 | 1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者等の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について損害を受けた金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)が、住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の同一世帯に属する被保険者等に係る合算額(以下「合算合計所得金額」という。)が6,000,000円以下である場合において、次の各号のいずれかに該当するとき。 |

| 災害を受けた日の属する月から6か月以内 | 申請した日の属する月から3か月の間の一部負担金について適用する。 |

(1) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以上で、合算合計所得金額が3,000,000円以下であるとき。 | 免除 | |||

(2) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以上で、合算合計所得金額が4,500,000円以下であるとき。 | 2分の1 | |||

(3) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以上で、合算合計所得金額が4,500,000円を超えるとき。 | 4分の1 | |||

(4) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満で、合算合計所得金額が3,000,000円以下であるとき。 | 2分の1 | |||

(5) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満で、合算合計所得金額が4,500,000円以下であるとき。 | 4分の1 | |||

(6) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満で、合算合計所得金額が4,500,000円を超えるとき。 | 8分の1 | |||

2 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、前年中の合算合計所得金額が2,500,000円以下の被保険者が死亡した場合で、その年の合算合計見積額が次の各号のいずれかに該当するとき。ただし、死亡したことによって相続人が受け取ることとなる生命保険、退職弔慰金等については、その金額が1,000,000円を超えるときは、その金額の2分の1をその年の合算合計所得見積額に算入し、その額が1,000,000円以下のときは算入しないものとする。 |

| |||

(1) 皆無のとき。 | 免除 | |||

(2) 合算合計所得見積額が1,000,000円以下のとき。 | 5分の4 | |||

(3) 合算合計所得見積額が1,800,000円以下のとき。 | 5分の3 | |||

(4) 合算合計所得見積額が2,500,000円以下のとき。 | 5分の2 | |||

3 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者等が障害者(税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合で、その者の収入が著しく減少したとき。 | 10分の9 | |||

第9条第2号に該当する場合 | 被保険者等が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他、これに類する理由によって減収し、その損失額の合計額(農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上で、かつ、前年中の合算合計所得金額が10,000,000円以下である場合(当該合算合計所得金額のうち農業所得以外の所得が4,000,000円を超える場合を除く。)において、次の各号のいずれかに該当するとき。 |

| 干ばつ等を受けた日の属する月から6か月以内 | 申請した日の属する月から3か月の間の一部負担金について適用する。 |

(1) 合算合計所得金額が3,000,000円以下であるとき。 | 免除 | |||

(2) 合算合計所得金額が4,000,000円以下であるとき。 | 5分の4 | |||

(3) 合算合計所得金額が5,500,000円以下であるとき。 | 5分の3 | |||

(4) 合算合計所得金額が7,500,000円以下であるとき。 | 5分の2 | |||

(5) 合算合計所得金額が7,500,000円を超えるとき。 | 5分の1 | |||

第9条第3号に該当する場合 | 1 被保険者等の収入が、事業又は業務の休廃止、失業等の事由により、その年の合算合計所得見込額(失業給付金等を含む。)が皆無とみなされるとき。 | 免除 | 当該事由が生じた日の属する月から6か月以内。ただし、当該期限までに申請することができないと認められるやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 申請した日の属する月から3か月の間の一部負担金について適用する。 |

2 被保険者等の収入が、事業又は業務の休廃止、失業等の事由により、その年の合算合計所得見込額(失業給付金等を含む。)が前年中の合算合計所得金額(合算合計所得金額が2,500,000円を超える者を除く。)に比べ甚だしく減少すると認める場合において、次の各号のいずれかに該当するとき。 |

| |||

(1) 10分の3以下に減少する場合 |

| |||

ア 前年の合算合計所得金額が1,000,000円以下であるとき。 | 免除 | |||

イ 前年の合算合計所得金額が1,800,000円以下であるとき。 | 5分の4 | |||

ウ 前年の合算合計所得金額が2,500,000円以下であるとき。 | 5分の3 | |||

(2) 10分の4以下に減少する場合 |

| |||

ア 前年の合算合計所得金額が1,000,000円以下であるとき。 | 5分の4 | |||

イ 前年の合算合計所得金額が1,800,000円以下であるとき。 | 5分の3 | |||

ウ 前年の合算合計所得金額が2,500,000円以下であるとき。 | 5分の2 | |||

(3) 10分の5以下に減少する場合 |

| |||

ア 前年の合算合計所得金額が1,000,000円以下であるとき。 | 5分の3 | |||

イ 前年の合算合計所得金額が1,800,000円以下であるとき。 | 5分の2 | |||

ウ 前年の合算合計所得金額が2,500,000円以下であるとき。 | 5分の1 | |||

第9条第4号に該当する場合 | 町長が必要と認める割合 |

|

|

2 一部負担金の徴収猶予に該当する場合

区分 | 徴収猶予の基準 | 適要 |

第9条各号に該当する場合 | 徴収猶予する期間内において、徴収猶予する一部負担金相当の収入が生じる見込みがあるとき。 | 申請した日の属する月から3か月の間の一部負担金について適用する。 猶予期間については、徴収猶予の適用を受けた翌月から各々6か月以内とする。 |

(平28規則4・令6規則16・一部改正)

(令6規則16・一部改正)